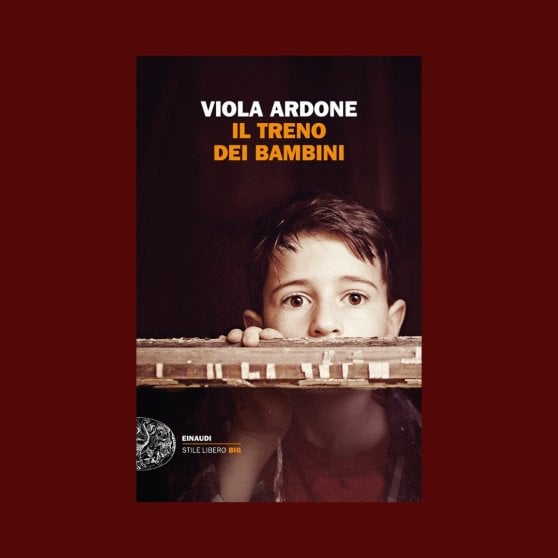

Un capitolo della storia italiana di cui poco si parla e che è stato riportato sotto i riflettori grazie alla scelta narrativa di Viola Ardone.

Nel secondo dopoguerra, nell’Italia afflitta dal degrado economico e sociale, il Partito Comunista sotto l’impulso dell’Unione Donne in Italia (UDI) ha messo in moto un’operazione di aiuto e sostegno al sud che versava in condizioni di maggiore miseria.

Per garantire benessere e una crescita sana, 70.000 bambini vennero portati al Nord Italia, viaggiando con quello che venne definito “Il treno della felicità”. Trascorsero cosi un anno nelle regioni settendrionali per sopperire anche all’alto tasso di analfabetismo.

Viola Ardone racconta la storia di Amerigo e del suo arrivo a Modena, la sua storia e quella della sua “mamma del Nord” Derna ma racconta molto più di questo.

Nelle pagine, nel film di Cristina Comencini c’è la descrizione della scoperta e della crescita di un talento, di una passione esito della propria storia e della propria indole.

Tra le righe e nelle scene c’è la difficoltà di provvedere al benessere quando le ristrettezze economiche inducono ogni azione al minimo necessario per la sopravvivenza, quando la lotta quotidiana impoverisce l’anima e rende i sentimenti secondari.

In questa storia si rintraccia il confine immaginario tra nord e sud in alcuni momenti netto, in altri sfumato, assente perchè i moti dell’anima sono universali.

Colpiscono molti dettagli rappresentativi di forti emozioni, vissuti, concentrati di trame generazionali, culturali: il filo conduttore delle scarpe, la scena dei cappotti, il cambiamento fisico dei piccoli viaggiatori, la diffidenza verso gente dall’accento diverso, associata a stereotipi politici che porta i bambini a rimanere immobili e titubanti davanti al piatto di mortadella. La miseria si legge sui corpi e la regista ha reso magistralmente questo elemento visivo cosi come le difficoltà linguistiche iniziali perché il dialetto era al Nord e al Sud la lingua principale e Amerigo si trova ad affrontare lo stesso ostacolo comunicativo di chi si trasferisce in un altro stato.

L’istruzione aiuta il progresso ma furbizia e resilienza hanno permesso al protagonista di saper contare anche senza metodo e insegnamento. La curiosità, l’astuzia, la rapidità di elaborazione diventano acceleratori e in quel periodo Amerigo si nutre di nozioni, usanze, scopre l’arte, la musica e si lega visceralmente al violino.

Tornare è una sfida più ardua di partire, la mamma “vera” tanto sognata, pensata, agognata adesso viene vista con lenti diverse, il figlio ne rintraccia limiti e mancanze che non riesce a integrare sino alla morte forse perchè “certe volte ti vuol più bene chi ti lascia andare di chi ti trattiene”.

Le differenze culturali si annullano nei dolori, nei dolori delle donne, delle mamme, dolori diversi ma che le rendono forti, stanche, sole, ancora piene d’amore.

Cristina Comencini ha reso le parole in fotogrammi perfetti.

Non mi resta che rendere onore all’autrice Viola Ardone leggendo anche “Oliva Denaro” e “Grande Meraviglia”. La storia è fatta di personalità che restano vive nei mutamenti ideologici e trattenute, condivise attraverso le narrazioni. Questa scrittrice ha la grande abilità di raccontare fatti, di fare cultura attraverso la descrizione degli eventi e delle emozioni.

La classica battuta “il libro è meglio del film” qui non può essere pronunciata perchè libro e film sono entrambi capolavori e trasmettono tutto ciò che la storia contiene.

Grande merito alle professioniste della scrittura e del cinema. Grande merito all’interpretazione dell’intero cast.

Immagini da LaRepubblica, Netflixofficialsite e wikipedia